第2次象牙質(Secondary Dentin)について

歯科における「第2次象牙質(だいにじぞうげしつ)」は、歯の内部に存在する特殊な組織で、歯の健康と保護において重要な役割を果たします。このブログでは、第2次象牙質の特性や役割、形成される過程について分かりやすく解説します。

1. 象牙質とは?

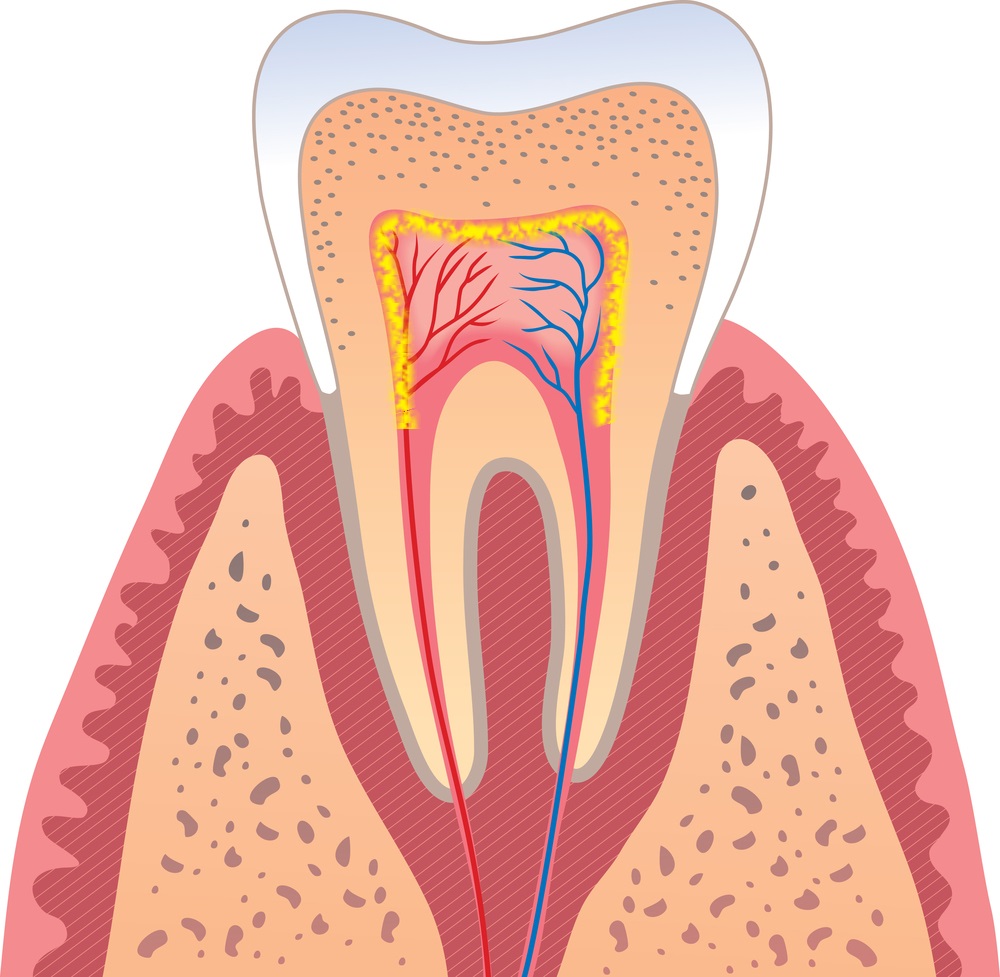

歯は大きくエナメル質、象牙質、歯髄の3つの層から構成されています。象牙質はエナメル質の内側に位置し、歯の構造を支える強固な組織です。

象牙質は以下の2種類に分類されます:

- 第1次象牙質: 歯が形成される過程で発生する象牙質で、主に歯冠や歯根の基本的な構造を作ります。

- 第2次象牙質: 歯が萌出(歯茎から出る)した後、時間とともに形成される象牙質です。

2. 第2次象牙質の特徴

第2次象牙質は、歯髄の中に存在する象牙芽細胞(象牙質を作る細胞)によって、ゆっくりと新たに形成されます。その主な特徴は以下の通りです:

- 緩やかな成長: 第2次象牙質は、歯が使用されている間に自然に形成されます。これは年齢に伴う自然な現象です。

- 構造的な違い: 第1次象牙質と比べると、組織が不規則な形をしている場合があります。

- 歯髄腔の狭小化: 第2次象牙質の形成により、歯の中心部にある歯髄腔(歯の神経や血管が通る部分)が徐々に狭くなります。

3. 第2次象牙質の役割

第2次象牙質は、以下のような重要な役割を担っています:

- 歯の保護: 象牙質が厚くなることで、歯髄が外部の刺激や感染から守られます。

- 自然治癒力の一部: 小さな刺激(例えば軽度の虫歯や摩耗)を受けた場合、第2次象牙質が新たに形成されて歯を保護する役割を果たします。

- 加齢による変化の一環: 加齢に伴い、第2次象牙質が形成されることで歯の内部構造が変化します。これにより、歯髄の感受性が低下することがあります。

4. 問題点や注意点

第2次象牙質は基本的に歯を守るために重要な役割を果たしますが、場合によっては問題を引き起こすこともあります。

- 歯髄腔の過度な狭小化: 第2次象牙質が過剰に形成されると、歯の神経にアクセスしにくくなり、歯科治療が難しくなることがあります。したがって、歯にかかる負担は均等に分散する事が重要です。

- 老化に伴うリスク: 第2次象牙質の形成が進むと、歯髄腔が狭くなることで、歯の神経が弱まり、外部の刺激に対する感度が低下します。

5. まとめ

第2次象牙質は、歯の健康と保護において重要な役割を果たす自然な現象です。適切なケアを行うことで、象牙質の形成を健康的に保ち、歯の寿命を延ばすことができます。

日々の歯磨きや定期的な歯科検診を通じて、歯の健康を維持することが大切です。第2次象牙質は自然なプロセスではありますが、異常がある場合には当院に相談することをおすすめします。