親知らずの存在意義とは?―現代人にとって必要な歯なのか?

「親知らずは抜くのが当たり前」と思っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、そもそも親知らずはなぜ存在するのでしょうか?今回は、親知らずの役割と、現代ではなぜ不要とされることが多いのかをわかりやすく解説します。

■ 親知らずとは?

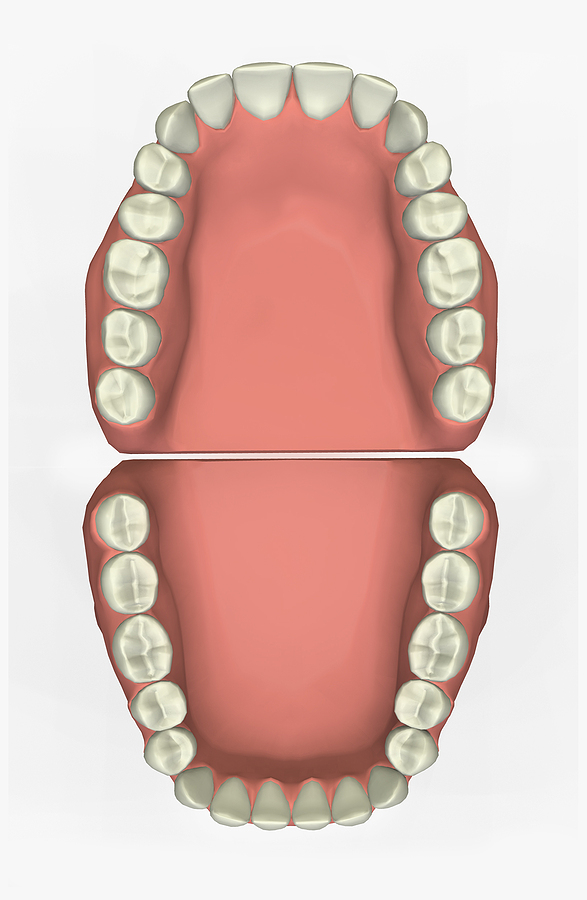

親知らず(智歯・第三大臼歯)は、奥歯の一番奥に生える永久歯です。

通常、20歳前後に生えてくるため、「親の知らぬ間に生える歯」という意味で“親知らず”と呼ばれています。

上下左右で最大4本ありますが、すべてが生えてくる人は意外と少なく、1本も生えない人もいます。

■ 親知らずの本来の役割

親知らずは、昔の人々の食生活においてはとても重要な歯でした。

縄文時代や古代の人々は、繊維質の多い硬い食べ物(木の実や生肉など)をよく噛む必要があり、顎の骨が発達していました。

そのため、歯列に十分なスペースがあり、親知らずも食べ物をすりつぶすための重要な臼歯として機能していたのです。

■ 現代ではなぜ不要になったのか?

現代人の食生活は、柔らかい食べ物が中心になり、顎が進化の過程で小さくなりました。

その結果、親知らずが生えるスペースが不足し、斜めに生えたり、埋まったままになったりするケースが増えています。

これにより、

-

隣の歯を押して歯並びが乱れる

-

歯ぐきが腫れる(智歯周囲炎)

-

虫歯や歯周病の原因になる

といったトラブルが起こりやすくなり、「抜いた方がよい」と判断されることが多いのです。

■ とはいえ、親知らずが役立つこともある

すべての親知らずが「不要」というわけではありません。

例えば、

-

まっすぐ生えて噛み合わせに参加している場合

-

将来、ブリッジや移植(自家歯牙移植)のために利用できる場合

など、条件が良ければ有用な歯として残すこともあります。

■ まとめ

親知らずは、かつて人類の食生活に適応した「必要な歯」でした。

しかし現代では顎が小さくなり、トラブルの原因になることが多いため、生え方や状態を見極めた上で、残すか抜くかを判断することが大切です。

気になる方は、歯科医院でレントゲン撮影を行い、自分の親知らずの位置や向きを確認してみましょう。