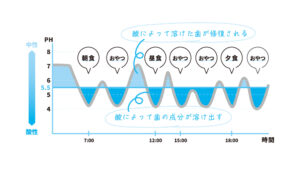

ステファンカーブとは?

ステファンカーブ(Stephan Curve)は、歯科や口腔衛生における理論的なモデルで、食事や糖分摂取後の歯の表面(エナメル質)におけるpHの変化を示したものです。このカーブは、虫歯(う蝕)がどのように発生するのかを理解するための重要な概念です。

ステファンカーブの背景

私たちが食事をすると、口の中にいる細菌(特にミュータンス菌などの虫歯菌)が食物中の糖を分解して酸を産生します。この酸によって歯の表面のpHが低下し、酸性環境が歯を溶かす原因となります(脱灰)。これが虫歯の始まりです。ステファンカーブは、このpHの低下と回復のプロセスをグラフ化したものです。

ステファンカーブの特徴

- 初期急激なpH低下

食事を開始すると数分以内に口腔内のpHが急激に低下します。特に糖分を多く含む食べ物や飲み物を摂取した場合、この低下は顕著になります。 - 脱灰が起こる臨界pH(約5.5)

pHが5.5を下回ると、歯のエナメル質が溶け始めます。この状態を「脱灰」と呼びます。pHが低い時間が長いほど、虫歯のリスクが高まります。 - 緩やかなpH回復

唾液の働きによって、時間とともにpHは徐々に回復します。唾液には酸を中和する力(緩衝作用)があるため、自然に中性付近に戻ります。

ステファンカーブのグラフの構造

グラフは縦軸に「pH」、横軸に「時間」をとります。

- スタート地点:通常の口腔内pH(約6.5〜7.0)。

- 下降部分:食事直後、急激にpHが低下(酸性化)。

- 谷(最低点):最も酸性になる時間帯(通常、食後5〜20分)。

- 回復部分:唾液の働きでpHが徐々に回復。

- 通常状態:約40〜60分で元のpHに戻る。

ステファンカーブを理解するメリット

- 虫歯予防の意識向上

pHが長時間低下した状態が続くと虫歯になりやすいことを理解することで、間食や糖分の摂取頻度を見直すきっかけになります。 - 唾液の重要性

唾液の量や質が虫歯予防に大きく関わることを知ると、唾液分泌を促進する習慣(よく噛む、ガムを噛むなど)が重要だと分かります。 - 食品の選択

食後の間食や飲み物の選び方(糖分を含まないものを選ぶなど)が虫歯予防に役立ちます。

ステファンカーブと実生活

- 頻繁な間食を避ける

食事や間食のたびにステファンカーブは下がり、pHが低下するため、間食の頻度を減らすことが虫歯予防につながります。 - 食後の水やお茶の利用

水やお茶(砂糖なし)はpH回復を助けます。 - フッ化物の活用

フッ素入り歯磨き粉や洗口液を使用することで、歯の再石灰化を助け、虫歯リスクを減らします。

ステファンカーブを理解することで、日常生活の中で虫歯予防に役立つ習慣を取り入れられます。健康な歯を守るために、この理論を日々の生活に活かしてみてください!